Esame finale del Master in

Educazione Civica Europea e Multilivello

prima edizione: settembre 2024

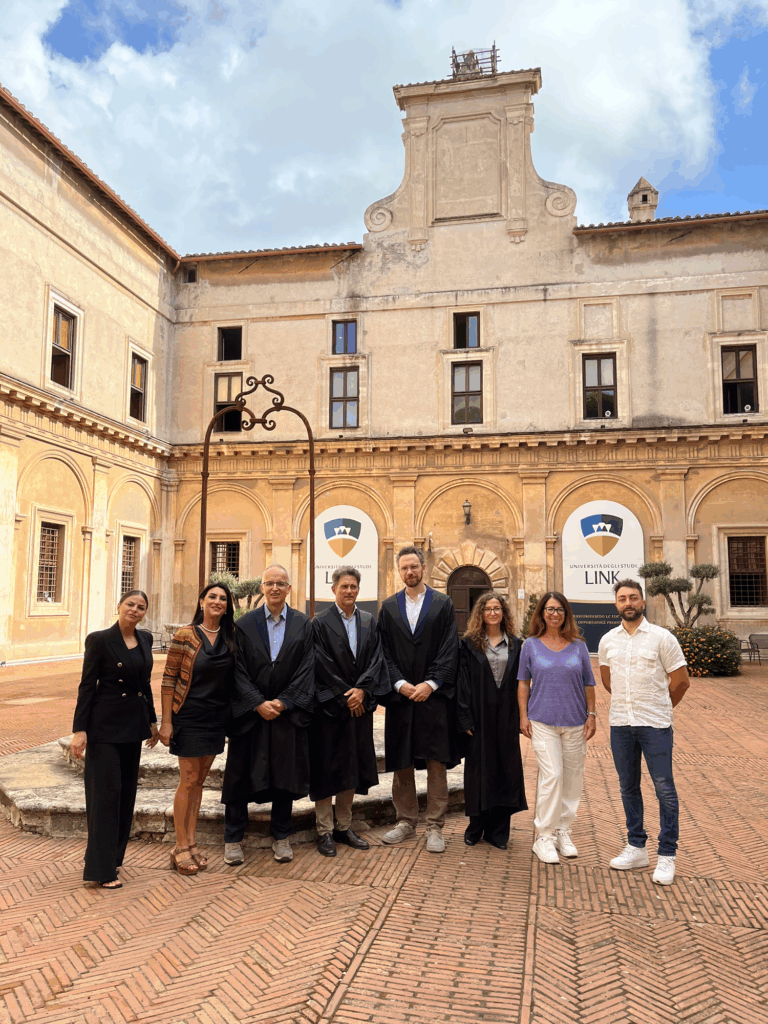

L’ 11 settembre 2024 si è tenuta, presso l’Università degli Studi Link, la seconda sessione d’esame della prima edizione del Master di I livello in Educazione Civica Europea e Multilivello. La Commissione d’esame, composta dal Prof. Giorgio Grimaldi, dal Prof. Filippo Maria Giordano, dal Prof. Tommaso Visone, dal Prof. Federico Castiglioni e dalla Dott.ssa Bleona Shkullaku, ha valutato i project work finali presentati dai discenti, che hanno approfondito tematiche storiche, digitali, ambientali, educative e di genere, offrendo spunti originali per la promozione della cittadinanza attiva in una prospettiva europea e multilivello.

A seguire, sono disponibili alcuni scatti della giornata e gli abstract dei project work presentati.

Project work / Tesi

ACRI Pietro Paolo

Visioni e idee-storico-politiche e culturali dell’Europa: i casi paradigmatici di Carlo Magno e della monarchia cattolico-asburgica

Relatore: prof. Tommaso Visone

Abstract

La seguente dissertazione ripercorre la storia dell’idea di Europa soffermandosi sui punti più rilevanti della sua evoluzione. L’idea di Europa è infatti nata e si è sviluppata nel tempo per mezzo di visioni diverse e, in una certa misura, tra loro legate dal comune obiettivo di definire un’entità geopolitica e sociale sui generis.

Al fine di affrontare l’argomento, all’introduzione di questo lavoro di dissertazione si fanno seguire due paragrafi. Nel primo vengono analizzati i principali fondamenti culturali che hanno contribuito a forgiare l’idea primigenia di Europa, operando connessioni tra le fonti del mythos greco e latino e quegli assetti politici e sociali che sono stati alla base della nascita mythos stesso, stabilizzatosi poi, a sua volta, come riferimento culturale. Dopo l’analisi dell’idea mitica e primigenia dell’Europa, lo stesso paragrafo offre una sommaria ricostruzione dei cambiamenti a cui la stessa è andata in contro, ponendo in tensione tra loro non solo le implicazioni geografiche e politiche, ma anche quelle relative agli aspetti di differenziazione su base religiosa, alle prime intrecciate. Da queste, infatti, sono scaturite le visioni medievali e moderne dell’Europa, fino a giungere all’idea odierna e a una sua necessaria disambiguazione in raffronto al concetto di Unione europea. Il secondo paragrafo è la parte di approfondimento della dissertazione. Esso presenta due case studies con l’intento di esaminare alcuni tra i più paradigmatici contesti storici nei quali si possono apprezzare la visione e le idee politiche dell’Europa in un senso progettuale.

Annoverati tra le fasi cruciali della storia d’Europa già nel primo paragrafo, tali contesti verranno ora sviluppati più ampiamente. Si tratta dell’apice dell’età carolingia, che vede come suo protagonista il re e imperatore Carlo Magno, con i suoi ruoli di difesa e unione dei territori europei, e della Monarchia dei Re Cattolici e della Casa d’Asburgo, potenza della prima età moderna che, in linea con alcuni più recenti studi, verrà presentata come entità geopolitica essenzialmente diplomatica e confederativa. Entrambi i case studies pongono l’accento sulle funzioni delle varie istituzioni e sui loro obiettivi. Delle personalità prese in esame, accompagnate dalle relative visioni dell’Europa, dalle prassi amministrative, governative e di sviluppo che ne hanno contraddistinto l’operato, viene spiegato, in particolare, il ruolo di sospinta evolutiva in direzione dell’idea contemporanea di Europa.

Lo scopo della scelta di impostare la prospettiva di studio in questo modo è stato quello di evidenziare come le visioni dei regnanti non si siano limitate a somministrare imposizioni, bensì abbiano contribuito all’ideazione democratica di una serie di miglioramenti, discussi tra le parti e poi messi in pratica attraverso mirati interventi di riforma culturale e istituzionale.

A tal riguardo, la dissertazione si sofferma nello specifico sulle riforme volute da Carlo Magno in seno alla Chiesa cristiana cattolica, sul retroscena che rese necessarie quelle stesse riforme e sugli obiettivi di educazione e di incivilimento della società europea dell’Alto medioevo.

Viene altresì tenuto in considerazione il ruolo d’ordine e difesa della società cristiana che Carlo Magno svolse, sia contro le minacce esterne, sia contro quelle interne. Eguale cura la dissertazione applica per l’analisi dell’esercizio del potere nella Monarchia cattolico-asburgica.

Tenendo conto dei reali sforzi diplomatici riscontrabili nei dialoghi tra i sovrani e i loro delegati dislocati nei molteplici regni, la macchina governativa castigliano-aragonese rivela un’adattabilità e una elasticità che sono tipiche dei sistemi di confederazione a noi più vicini. Anche in questo caso, trovano spazio gli interventi di difesa e di promozione di coesione della società cristiana cattolica.

Pur nei limiti imposti a questo tipo di elaborato, i due case studies offrono la possibilità di scorgere la particolare inclinazione che il “progetto europeo” dimostra a più riprese. La fedeltà che Carlo Magno e i sovrani della Monarchia cattolico-asburgica accordarono a tale tradizione è manifestazione di una linea progettuale e costruttiva che giunge fino ai giorni nostri. Offrire l’esame dei due modelli è il modo che ho scelto per spiegare il carattere peculiare dell’europeità e il suo peso storico-evolutivo. L’Europa di oggi, infatti, è il prodotto degli sforzi del passato, di una fedeltà verso una tradizione democratica. Mostrare la relativa tensione tra l’Europa del passato e quella del presente è, fondamentalmente, lo scopo di questo elaborato.

BARRELLA Cristina

Il Piano d’azione per l’istruzione digitale: le TIC per una didattica inclusiva. (Esempi di lezione) Educazione civica e multilivello

Relatore: prof. Antonio Opromolla

Abstract

Il presente lavoro nasce con l’intento di illustrare il Piano d’Azione per l’Istruzione Digitale 2021-2027 ed evidenziare l’importanza delle “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” (TIC) al fine innovare la didattica e renderla inclusiva. Il Piano d’Azione per l’Istruzione Digitale 2021-2027 nasce nel 2020 per iniziativa della Commissione Europea con uno scopo ben preciso, quello di consolidare e fortificare le capacità digitali di tutti gli attori della scuola, quindi dirigenti, insegnanti e discenti, e sostenere l’uso delle tecnologie digitali per l’insegnamento e l’apprendimento. Il Piano ha due grandi priorità: il miglioramento dell’ecosistema educativo digitale, fondamentale per creare ambienti di apprendimento inclusivi che rispondano alle esigenze di tutti gli studenti, e lo sviluppo delle competenze e delle abilità digitali fondamentali per la trasformazione digitale e per il progresso educativo e sociale.

Le TIC rappresentano un mezzo fondamentale per garantire che i discenti, indipendentemente dalle loro abilità e condizioni socio-economiche, possano accedere a un’istruzione di qualità. Esse offrono infatti l’opportunità di sovrastare le barriere tradizionali dell’istruzione e promuovere l’inclusione: le piattaforme digitali permettono ad esempio di creare una didattica personalizzata ed adattare i contenuti e i ritmi di studio alle necessità degli studenti, favorendo così un’educazione più equa e facilitando la collaborazione e la comunicazione tra studenti e insegnanti, sia in presenza che a distanza. Piattaforme come Google Classroom e Microsoft Teams offrono spazi di lavoro dove gli studenti possono dar libero sfogo alla loro voglia di creare, collaborare, e allo stesso tempo offrono la possibilità di ricevere un feedback immediato, particolarmente proficuo per gli studenti con bisogni educativi speciali, che possono trarre beneficio da un supporto tempestivo e personalizzato.

Inoltre strumenti come i software di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) aiutano gli studenti con difficoltà di comunicazione a partecipare attivamente alle lezioni, migliorando l’interazione e l’integrazione. Per rendere più efficaci le TIC nella didattica, è essenziale che gli insegnanti vengano adeguatamente formati.

Il Piano d’Azione prevede proposte di formazione ricorrenti per i docenti per sviluppare le loro competenze digitali, nonché la messa a disposizione di risorse educative aperte (OER) da impiegare per supportare l’apprendimento. Video, simulazioni interattive, realtà aumentata (AR) e realtà̀ virtuale (VR) possono rendere l’apprendimento più interessante e comprensibile, così come le piattaforme che utilizzano la gamification consentono un maggiore coinvolgimento degli studenti, anche di coloro che presentano difficoltà di attenzione o hanno altre esigenze speciali. Le TIC rappresentano dunque un valido strumento per promuovere una didattica nuova e inclusiva nel rispetto delle peculiarità di ognuno, e consentire un cambiamento radicale del sistema d’istruzione italiano e europeo. In questo elaborato sono stati inseriti esempi concreti di lezioni create attraverso le TIC (Kahoot, Ebook creator, Flipgrid, ecc.) appositamente per i miei studenti, proponendo buone pratiche e soluzioni per un’educazione inclusiva e di qualità per tutti.

DI GENNARO Maria Sterpeta

“Ambienti-amiamoci”: l’educazione civica nella scuola primaria – realizzazione di un’Uda (Unità di apprendimento)

Relatore: prof. Giulio Saputo

Abstract

L’elaborato tratterà lo studio dell’educazione civica introdotta nella scuola primaria, come negli altri segmenti scolastici, dalla legge n° 92 del 20 agosto del 2019, attraverso la realizzazione di un`Uda (Unità di Apprendimento).

L’Uda proposta permetterà di presentare e approfondire varie tematiche inerenti il cambiamento climatico e l’inquinamento. Attraverso un’attività di ricerca condotta dalla candidata, saranno proposti agli alunni, vari spunti di riflessione con riferimento a principi costituzionali, leggi (Articoli 9 e 32 della Costituzione Italiana; i 17 obiettivi – Sustainable Development Goals – dell’Agenda 2030; la Legge n°113 del 1992 “Un albero per ogni nuovo nato”, “Attenti al lupo”: Decreto Ministeriale Natali (1971), Decreto Ministeriale Marcora (1976), il Green Deal, “la legge europea per il clima” dell’Unione Europea, ecc.), ad associazioni ambientaliste e giornate dedicate. Il futuro uomo e cittadino europeo diventerà un green influencer e un promotore della cura del pianeta.

IGLIERI Marika

Le donne per l’Europa: il coraggio di essere libere attraverso l’impegno politico e civile

Relatrice prof.ssa Maria Teresa Morelli

Abstract

Il seguente elaborato verterà sull’importanza di alcune donne che hanno segnato e cambiato, grazie al loro impegno politico e civile, la storia della politica europea del Novecento, in modo particolare si concentrerà sulla persona di Ursula Hirschmann e il manifesto di Ventotene, emblematico documento del Novecento. Il progetto, che partirà da alcuni cenni biografici della vita della Hirschmann, passaggi salienti per poter comprendere al meglio il suo impegno politico, si snoderà poi attraverso una serie di episodi emblematici, quali la pubblicazione del Manifesto di Ventotene, frutto di intense riflessioni, che vede come protagonisti, oltre a Spinelli e Rossi, anche altre personalità presenti nell’isola o comunque in contatto con loro. Fra queste si colloca, in una posizione di spicco Ursula Hirschmann. Non mancherà il riferimento ad altre donne esemplari che, come lei, hanno contribuito alla storia politica europea, in particolare Simone Veil, Ada Rossi e Luise Weiss. L’impegno politico e intellettuale della Hirschmann è strettamente legato alla sua vicenda biografica: nata a Berlino nel 1913 in una famiglia della borghesia ebraica, Ursula Hirschmann è in prima linea nelle file della resistenza contro l’avanzata del nazismo. Si presenterà come una figura di grande rilievo nella storia del processo di integrazione europea, fortemente impegnata nella realizzazione di un progetto rivoluzionario per un Europa libera e unita, accanto a Eugenio Colorni e Altiero Spinelli.

Inoltre, ricoprirà un ruolo centrale nella diffusione clandestina del Manifesto di Ventotene. Negli anni Settanta ha poi proseguito la sua battaglia per l’unificazione europea attraverso la creazione del movimento Femmes pour l’Europe, risultato di numerose considerazioni di natura politica e personale più articolate rispetto ad una semplice accettazione del movimento femminista. Le donne di «Femmes pour l’Europe» non chiedono all’Europa, ma agiscono in prima persona per supportare e sostenere l’Europa stessa. La logica di Ursula è impellente: se l’Europa crollasse a causa della crisi generale, un ritorno a politiche nazionali provocherebbe una regressione economica, sociale e culturale di cui soffrirebbero sì tutti gli europei, ma per prime le donne. Essendo, infatti, le loro conquiste più recenti, sarebbero esse le prime a pagarne le conseguenze.

Di qui la necessità che le donne prendano parte attiva e svolgano un ruolo sempre più rilevante, con un peso politico corrispondente alla propria importanza numerica, alla battaglia per una reale unificazione europea. E il loro peso politico è decisivo: è solo con la naturalezza, la vivacità, l’immaginazione e il coraggio di forze nuove che una vera, futura democrazia europea vedrà la luce. E questo vale ancora oggi. A questi anni contrassegnati da grandi mutamenti e lotte civili e politiche, prendono parte anche alcune donne che, come abbiamo affermato in precedenza, oltre alla Hirschmann, hanno contribuito al processo di integrazione dell’Europa per far sì che i loro figli e le loro figlie non rivivessero più le lacerazioni che la loro generazione aveva provato e vissuto. Nelle pagine successive di questo elaborato si parlerà infatti, in linee generali, delle Madri fondatrici dell’Europa con alcuni cenni alle loro biografie, ma soprattutto ai loro impegni politici e non solo. Simone Veil1 che si autodefinì nel 1979, in uno dei momenti più fortunati della sua carriera, una «’donna alibi’, che si è trovata al posto giusto nel momento giusto», è stata, ed è tutt’ora, una donna di successo. Si diplomò alla prestigiosa Ecole libre de Sciences Politiques, con l’intenzione di divenire avvocata, ma per le insistenze del marito Antoine Veil, sposato nel 1946 all’età di 19 anni, scelse di dedicarsi alla magistratura.

Divenuta magistrata, all’età di 29 anni, fu nominata titolare della direzione dell’amministrazione penitenziaria al ministero della giustizia, ove lavorò molto per migliorare le condizioni dei detenuti e in particolare delle detenute. Tutta la sua carriera fu accompagnata non solo da un crescente prestigio a livello nazionale e poi internazionale, ma da un notevole successo mediatico. A metà anni Settanta era il personaggio di governo più amato di Francia e anche in seguito ogni sua presa di posizione ebbe sempre un gran peso nel panorama politico, e non solo del suo paese. Negli anni ricevette poi un notevole numero di riconoscimenti e premi.

Considerata nel suo paese «un simbolo più che un persona», grande lavoratrice, è stata vista come aggressiva, impaziente, impulsiva, dotata «dell’intolleranza tutta speciale dei padroni illuminati», insomma una donna dal «cattivo carattere», il cui successo ha incuriosito proprio per tali caratteristiche così lontane dagli stereotipi della femminilità. C’è poi Ada Rossi che, con un atto di coraggiosa solidarietà, scelse di sposare Ernesto Rossi nel 1931, quando si trovava in carcere perché condannato a vent’anni per la sua opposizione al regime fascista nelle file di Giustizia e Libertà. Dalle sue lettere e dalle testimonianze emerge il profilo di una donna indipendente, controcorrente, capace di compiere scelte difficili, sostenute con grande coerenza morale, a cui non è mai venuta meno.

Fu una donna molto attiva che non visse di luce riflessa ed ebbe un ruolo tutt’altro che marginale, svolgendo importanti compiti di propaganda, collegamento e formazione politica dei giovani anche in assenza di Ernesto. Mentre dava lezioni private di matematica a Bergamo negli anni Trenta, dava anche lezioni di antifascismo a giovani poi divenuti protagonisti della Resistenza bergamasca. È opportuno sottolineare come la sua figura di militante e di educatrice meritasse di essere studiata per sé stessa, non solo come “consorte” del più noto marito. Nel novembre 1939, per effetto di un’amnistia, Rossi fu scarcerato e inviato nell’isola di Ventotene, dove fu confinato sino al luglio 1943. Ada si recava a trovarlo appena il lavoro glielo consentiva. Sull’isola conobbe l’ex comunista Altiero Spinelli e il socialista Eugenio Colorni, con cui Rossi aveva stretto un sodalizio intellettuale da cui poi scaturì il Manifesto per un’Europa libera e unita, più noto come Manifesto di Ventotene. Conobbe anche le sorelle di Spinelli, Gigliola e Fiorella, e la moglie di Colorni, Ursula Hirschmann che risiedeva per lunghi periodi nell’isola con le piccole figlie. Quando Ernesto le lesse una prima bozza del Manifesto nell’inverno 1940-1941, le piacque molto in quanto vi ritrovò alcuni temi su cui avevano già discusso tra loro nelle lettere degli anni del carcere: l’orrore per la guerra, il volto demoniaco del nazionalismo, la critica al dogma della sovranità assoluta degli Stati nazionali, il progetto per un’Europa federale, insieme ai principi per una riforma della società in senso liberal-socialista. Con Ursula Hirschmann, Ada portò clandestinamente il testo fuori dall’isola e si occupò di farlo battere a macchina a Bergamo.

Del suo carattere deciso e anche dell’ordine di priorità che regolava i suoi interventi, resta testimonianza la dura diatriba che la contrappose appena eletta al radicale Marco Pannella, come al solito un po’ provocatore, un po’difensore di cause nobili. La scelta della presidente di sostenere un nuovo regolamento che in pratica avrebbe chiuso la bocca ai gruppi parlamentari più piccoli segnalava chiaramente la decisione di privilegiare la governabilità della sua assemblea piuttosto che la valorizzazione delle minoranze. Il Manifestò federalista iniziò così a essere diffuso tra gli antifascisti sul continente. Infine Louise Weiss, testimone attenta di molti dei grandi sconvolgimenti del XX secolo, ha lasciato un segno indelebile nell’Europa che conosciamo oggi.

Intellettuale determinata e attivista instancabile, è stata una pioniera dell’ideale europeo. ha lasciato un segno indelebile nell’Europa che conosciamo oggi. Intellettuale determinata e attivista instancabile, è stata una pioniera dell’ideale europeo. Appassionata sostenitrice dei diritti delle donne, negli anni Trenta organizza manifestazioni per chiedere il diritto di voto e la parità di diritti civili e politici per le donne. Sulla scia delle attività delle suffragette inglesi e americane, fondò l’associazione La Femme nouvelle, incentrata sulla lotta per il diritto di voto delle donne e creò un centro per la promozione della parità dei diritti civili e politici tra uomini e donne in Francia. Con la sua grande attenzione per l’Europa, Louise Weiss fu eletta al Parlamento europeo nel 1979 e, a 86 anni, tenne il discorso inaugurale alla prima sessione del Parlamento, con il quale invitò tutti i cittadini europei a unirsi spinti da una cultura condivida e non da semplici interessi economici comuni.

Aldilà dei ruoli ricoperti, della fama, dell’attivismo e della dedizione messa in atto per portare avanti e sostenere le loro battaglie, c’è qualcosa in più che lega le storie di queste donne. Storie che apparentemente potrebbero sembrare lontane ma che, in fin dei conti, sono accomunate da uno stesso comune principio: proteggere quel progetto di pace affinché la guerra, che tutte loro hanno vissuto, non insanguinasse più l’Europa, investire le proprie energie per trovare strumenti concreti e far sì che le cittadine e i cittadini europei sentissero l’Europa sempre più vicina alle proprie esigenze.