Esame finale del Master in

Educazione Civica Europea e Multilivello

prima edizione: luglio 2024

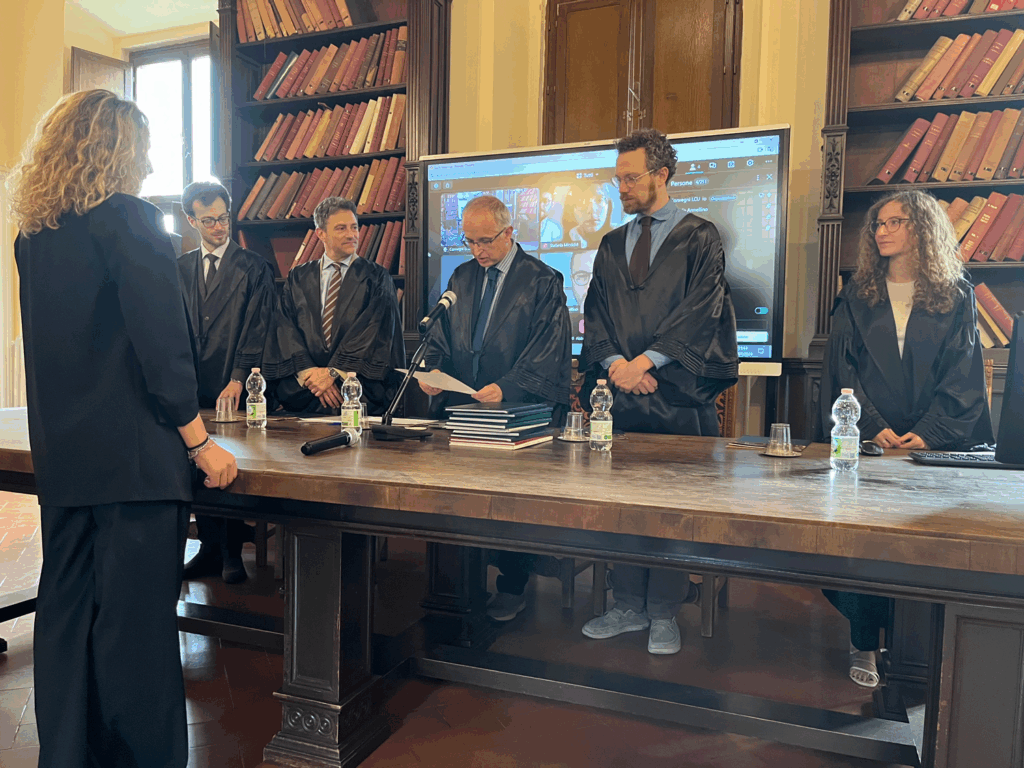

Nei giorni 6 e 7 luglio 2024 si è tenuta, presso l’Università degli Studi Link, la prima sessione d’esame della prima edizione del Master di I livello in Educazione Civica Europea e Multilivello.

La Commissione d’esame, composta dal Prof. Giorgio Grimaldi, dal Prof. Filippo Maria Giordano, dal Prof. Tommaso Visone, dal Dott. Giuseppe Ginepro e dalla Dott.ssa Bleona Shkullaku, ha valutato i project work finali presentati dai discenti, frutto di un percorso formativo interdisciplinare e attento alle sfide della cittadinanza attiva in una prospettiva europea.

A seguire, sono disponibili alcuni scatti della giornata e gli abstract dei project work presentati.

Project work / Tesi

ARMELLINO Daniele M.

Globalizzazione: il governo dell’incertezza, a partire dall’unione europea – Unità didattica di apprendimento (Uda)

Relatore: prof. Giulio Saputo

Abstract

Questo progetto ha l’ambizione di elaborare una proposta di unità di apprendimento volta ad affrontare, in una ipotetica classe quinta di un istituto professionale alberghiero, i seguenti concetti: globalizzazione, migrazioni, società dell’incertezza e ruolo dell’Unione Europea di oggi e del futuro in questo contesto.

Come inserire la politica nella globalizzazione per governarla e renderla davvero a misura d’uomo? Come renderla un fenomeno emancipante per tutte e tutti, a partire dall’Europa? Come contribuire a migliorare, di conseguenza, il mondo?

Trattasi di una attività che tenterà di privilegiare l’aspetto dell’interattività, della partecipazione e del protagonismo delle studentesse e degli studenti, con l’obiettivo di aprire i loro orizzonti, favorendone partecipazione al presente del mondo che abitano.

Le metodologie utilizzate saranno le seguenti: brainstorming, debate, lavori di gruppo, lezione dialogata.

FORLITI Simona

L’Intelligenza artificiale approda nell’Europa e nelle scuole.

Strumenti digitali e apprendimento di una lingua straniera

Relatore: prof. Luca Somaini

Abstract

L’educazione alla cittadinanza è da intendersi come un’attività scolastica che mira ad aiutare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a diventare cittadini attivi, informati, responsabili e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e per le loro comunità, a tutti i livelli, locale, nazionale ed internazionale.

Questa condizione esistenziale si riflette su tutte le aree della socialità e include anche la scuola, dove l’Insegnamento dell’Educazione civica è ormai protagonista in tutte le aule.

Il master in questione, sull’ “Insegnamento dell’educazione civica europea e multilivello”, è stato interessante proprio perché ha toccato tutti i nuclei essenziali che ruotano attorno all’Educazione civica: il ruolo delle istituzioni parlamentari; l’integrazione europea e la storia della nascita dell’Europa; la lotta per la pace tra i membri dell’UE e infine l’aspetto dell’evoluzione tecnologica negli anni e la sua posizione attuale in Europa. Nello specifico, il mio project work ruoterà proprio intorno al ruolo che l’AI può avere nell’apprendimento, ad esempio, delle lingue straniere; dunque quali sono gli aspetti positivi di un’evoluzione digitale sempre più all’avanguardia e quali sono invece gli aspetti da monitorare per non incorrere ad un uso errato di strumenti che potrebbero invece possedere un grosso potenziale. L’elaborato finale sarà proprio un’UDA incentrata sull’evoluzione delle tecnologie nella nostra società a partire dagli anni passati e si valuterà quali sono i supporti digitali che sono entrati a far parte del mondo scolastico. Nello specifico, si prenderà in considerazione come la tecnologia e l’AI possano intervenire a sostegno dell’insegnamento e conseguente apprendimento delle lingue straniere; quanto sia efficace apprendere una lingua attraverso l’uso di dispositivi e applicazioni digitali che imitano sempre di più la realtà concreta; fino ad approdare al ruolo che l’AI ha ad oggi conquistato nell’UE.

GARAVINI Simona, LOMBARDI Dora Stella, PADUANO Salvatore

La misura dell’umano; educazione, istruzione e IA in un ecosistema creativo

Relatore: prof. Antonio Opromolla

Abstract

Per colmare le disuguaglianze che emergono a livello territoriale in merito all’istruzione digitale la Commissione Europea ha attuato una consultazione pubblica rivolta al mondo dell’insegnamento, coinvolgendo genitori, studenti, datori di lavoro ed imprese (Digital Education Action Plan 2021-2027, Commissione Europea).

È evidente che la scuola stia vivendo un rapido momento di transizione in cui emerge la dicotomia tra le proposte educative e le metodologie didattiche innovative che i docenti formati propongono ai loro studenti per il successo formativo e la condizione di cittadini di un’Europa e del mondo in cui la dimensione umana rischia di perdere il suo carattere etico (AA.VV. Pascale “La macchina umana, racconti di lavoro sulla nuova era”). Per la costruzione di esperienze di apprendimento significative volte a creare nuovi ambienti formativi accoglienti e basati sul dialogo condiviso (Indicazioni dell’European ideas for better learning ET 2020-UNESCO), non si può non tenere conto dell’IA. Questa nuova tecnologia integrativa consente la personalizzazione e l’implementazione dei percorsi didattici finalizzati ad un apprendimento adattivo, flessibile, coinvolgente (documento “The future of Education and Skills: Education 2030-OCSE).

Le riflessioni sulla natura e sull’identità didattico-pedagogica dell’ecosistema educativo-digitale incentrato sulle chatbot AI sono al centro di un importante dibattito; la corsa globale all’implementazione delle potenzialità dell’IA rischia di anteporre le ragioni tecnico-economiche alle istanze etico-sociali (Libro Bianco Commissione Europea sull’IA, 2020; Strategie dell’Unione Europea per l’IA 2018). Le riflessioni sul tema hanno spinto l’Europa a promuovere la regolamentazione dell’innovazione per lo sviluppo di tecnologie responsabili (AI Act, 13 marzo 2024). Ed è proprio in tale ambito che si inserisce il project work, articolato in fasi individuali distribuite secondo una roadmap di durata annuale. All’interno delle sezioni individuali sono presentate le differenti proposte progettuali in cui, in continuità con gli obiettivi di excellence/impact/implementation misurati a partire dal riconoscimento di necessità e bisogni degli studenti del Liceo Seneca (programma Horizon Europe proposal evaluation), la formulazione degli object è misurata in termini di outcome comuni e traguardi auspicabili nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

Si tratta di interventi pedagogico-didattici concreti e spendibili finalizzati alla maturazione della capacità umana di giudizio morale e di decisione etica ( Agenda Digitale Europea) nonché all’acquisizione di abilità di cooperazione-supervisione interattiva con l’IA in previsione di possibili sviluppi futuri, segnali di una scuola-comunità di buone pratiche sempre più attenta a instaurare un clima di fiducia e di dialogo condiviso, in cui le istituzioni possano continuare ad investire in tal senso.

MICCICHE’ Stefania

Il Manifesto di Ventotene e la figura di Ursula Hirschmann

Relatore: prof. Federico Castiglioni

Abstract

Il Manifesto di Ventotene rappresenta un documento cruciale nella storia dell’integrazione europea; fu redatto nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa ricerca si esamina il Manifesto come una pietra miliare nel processo di costruzione di un’Europa unita e pacifica.

Iniziando con l’analisi del contesto storico, la tesi esplora il clima politico e sociale dell’Europa durante il periodo bellico, raccontando le motivazioni e le esperienze dei suoi autori.

Successivamente, si esaminano le idee centrali del Manifesto, evidenziando la proposta di un’Europa federale e la necessità di trasferire parte della sovranità nazionale per garantire la pace e la cooperazione.

Si approfondisce, poi, l’impatto del Manifesto di Ventotene sull’evoluzione dell’integrazione europea, sottolineando come le idee in esso racchiuse abbiano contribuito alla creazione delle istituzioni europee. A seguire, si parla dell’importanza continua del suddetto documento come fonte di ispirazione per coloro che si battono per un’Europa basata sui valori della democrazia e della solidarietà internazionale. Nella seconda parte dell’elaborato, viene offerta una descrizione del grande contributo di Ursula Hirschmann alla storia dell’integrazione europea e alla difesa dei valori democratici.

Ursula si distinse come figura fondamentale nell’ambito dell’attivismo politico e dell’impegno per l’Europa unita. Ella contribuì alla stesura del celebre Manifesto di Ventotene proponendo l’idea di un’Europa federale come soluzione per evitare conflitti nel continente ed ottenere una convivenza pacifica tra i popoli. Si vedrà come il suo impegno per l’Europa e per i valori democratici la portò anche ad essere coinvolta nella creazione del Movimento Europeo, un’organizzazione che promuoveva l’unità e la cooperazione europea. Ursula Hirschmann è una figura storica importante che ha dedicato la sua vita alla causa dell’Europa unita e della pace, incarnando l’ideale di cittadinanza europea e di solidarietà tra i popoli.

MORVILLO Ivana

Storia dell’integrazione europea: dalla Dichiarazione Schuman al Trattato di Maastricht

Relatore: prof. Giorgio Grimaldi

Abstract

Il processo di integrazione europeo, la cui natura è sia politica che economica, mira a creare un’unione sempre più stretta tra i Paesi europei. L’integrazione europea si basa sui principi di solidarietà, collaborazione e cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea. Tra i principali pilastri dell’integrazione europea vi sono il mercato unico, la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, l’adozione di politiche comuni in settori come l’agricoltura, l’ambiente e la politica estera, e la creazione di istituzioni sovranazionali come la Commissione europea e il Parlamento europeo.

Le ragioni alla base della nascita dell’integrazione europea risalgono principalmente all’obiettivo di promuovere la pace e la stabilità in un continente che aveva vissuto due guerre mondiali devastanti nel corso del XX secolo.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i leader europei si resero conto che era necessario porre fine alle continue rivalità tra le nazioni europee e creare un sistema di cooperazione che potesse garantire la pace e lo sviluppo economico, rafforzando la posizione geopolitica dell’Europa nel contesto internazionale per far fronte alle sfide globali sempre più complesse.

Il processo di integrazione europea ha portato alla promozione del libero scambio e della libera circolazione di persone, beni e servizi, nonché alla creazione di un sistema di regole comuni in settori come l’ambiente, la sicurezza e la giustizia. Tutto ciò per garantire ai cittadini europei un futuro migliore, basato sui valori di democrazia, diritti umani e solidarietà.

La storia dell’integrazione europea può essere tracciata a partire dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, che portò alla firma del Trattato di Parigi nel 1951, che istituì la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA).

Negli anni successivi, l’integrazione europea è proseguita con la firma del Trattato di Roma nel 1957, che istituì la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom). Essa ha ricevuto un ulteriore impulso con la firma del Trattato di Maastricht nel 1992, che ha istituito l’Unione Europea (UE) e ha definito le basi per la creazione di una moneta unica europea, l’euro. Il Trattato di Maastricht ha anche istituito le politiche comuni dell’UE nei settori della politica estera e di sicurezza, della giustizia e degli affari interni. L’integrazione europea è un processo in continua evoluzione, infatti non è ancora completo e continua ad affrontare sfide e difficoltà. L’ Unione Europea ha affrontato diverse crisi e sfide negli ultimi anni che hanno messo a dura prova la sua coesione e solidarietà: la crisi economica, la crisi dei migranti, l’uscita del Regno Unito dall’Unione, la guerra in Ucraina, la crisi democratica e l’avanzare del populismo e del nazionalismo. Tuttavia, resta ancora molto da fare per garantire un futuro sostenibile e prospero per l’UE e i suoi cittadini.

Cosa fare concretamente per il futuro dell’Unione? Occorre, innanzitutto, rilanciare, senza ulteriori rinvii, il tema del completamento dell’unione economica e monetaria attraverso un’unione fiscale di natura federale, come sostiene Mario Draghi, con fiscalità e debito europeo volti a garantire gli investimenti necessari ad assicurare la transizione energetica e digitale e la sicurezza, rispondendo alle esigenze dei cittadini europei.

PASCIUTI Marina

Il Mediatore europeo

Relatrice: prof.ssa Flavia Zorzi Giustiniani

Abstract

L’elaborato si propone di affrontare ed analizzare la figura del Mediatore Europeo nell’ambito delle Istituzioni Europee. Promotore di Trasparenza e Giustizia Amministrativa nell’Unione Europea, il Mediatore Europeo rappresenta una figura essenziale all’interno del panorama istituzionale dell’Unione Europea, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento delle Istituzioni e di garantire che queste operino nel rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi di buona amministrazione.

Nominato dal Parlamento Europeo per mandati di cinque anni, rinnovabili, il Mediatore Europeo attualmente in carica è Emily O’Reilly, che dal 2013 ha guidato le sue attività con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e l’equità nelle pratiche amministrative dell’UE. Le responsabilità principali del Mediatore Europeo, comprendono l’indagine su casi di cattiva amministrazione all’interno delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’UE. Ciò include la gestione di reclami riguardanti pratiche amministrative scorrette, ingiustizie, discriminazioni, abusi di potere, mancato accesso alle informazioni e ritardi ingiustificati. Questa funzione non solo mira a correggere errori specifici, ma promuove anche una cultura di responsabilità e rispetto dei diritti fondamentali tra le istituzioni europee.

Oltre alla ricezione e al trattamento dei reclami, il Mediatore Europeo può avviare indagini di propria iniziativa su questioni sistemiche o gravi preoccupazioni riguardanti la cattiva amministrazione. Questo potere proattivo è cruciale nel garantire che, le istituzioni dell’UE non solo rispondano ai reclami dei cittadini, ma operino anche in modo preventivo per migliorare le proprie pratiche amministrative. Una caratteristica distintiva del lavoro del Mediatore Europeo è la collaborazione stretta con altre istituzioni dell’UE, come la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE, nonché, con i difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri. Questa cooperazione è volta a risolvere problemi sistematici e a promuovere buone pratiche amministrative attraverso lo scambio di informazioni e l’elaborazione di linee guida comuni.

Come vedremo nell’analisi dell’elaborato, il Mediatore Europeo non si limita a risolvere controversie specifiche, ma svolge anche un ruolo attivo nella promozione della trasparenza e del rispetto dei diritti fondamentali all’interno dell’amministrazione dell’UE. Questo impegno, si traduce in raccomandazioni pubbliche volte a migliorare le procedure amministrative e facilitare l’accesso delle informazioni al pubblico. Oltre alla sua funzione di controllo e supervisione, il Mediatore Europeo, si impegna anche nella tutela dei denuncianti, garantendo che coloro che segnalano irregolarità all’interno delle istituzioni dell’UE siano protetti da ritorsioni e trattati in modo equo. Questo, contribuisce a creare un ambiente dove la segnalazione di cattive pratiche è incoraggiata, anziché repressa. Occorre evidenziare come, un altro aspetto cruciale delle attività del Mediatore Europeo sia il suo impegno, per aumentare la consapevolezza pubblica, riguardo al proprio ruolo e alle opportunità di presentare reclami.

Attraverso campagne di sensibilizzazione, partecipazione a conferenze e pubblicazione di materiale informativo, il Mediatore promuove una cultura di partecipazione civica e di accountability tra i cittadini europei. Il ruolo cruciale del Mediatore Europeo è quello di garantire la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni dell’Unione Europea. Un esempio emblematico è rappresentato dall’intervento relativo al “Piano di lavoro dell’UE per la riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili”. In risposta ad un reclamo da parte di un’organizzazione ambientale, il Mediatore ha indagato sulla mancata pubblicazione di documenti cruciali da parte della Commissione Europea, ritenendo questa omissione, un caso di cattiva amministrazione. Le raccomandazioni del Mediatore, hanno spinto la Commissione a pubblicare i documenti richiesti e migliorare le proprie pratiche di trasparenza, promuovendo così una maggiore fiducia nei confronti delle istituzioni dell’UE.

Questo caso, dimostra chiaramente come il Mediatore Europeo possa efficacemente proteggere il diritto di accesso alle informazioni e favorire una governance più aperta e partecipativa nell’UE, fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini.

In sintesi, il Mediatore Europeo rappresenta un baluardo fondamentale per il buon governo e la trasparenza all’interno dell’UE. Le sue attività non solo rispondono ai reclami dei cittadini, ma contribuiscono anche a migliorare l’efficienza e l’affidabilità del sistema amministrativo europeo, garantendo che le istituzioni dell’UE agiscano nel migliore interesse dei loro cittadini promuovendo, una cultura di rispetto dei diritti e responsabilità pubblica. L’analisi sarà volta anche ad analizzare come il Mediatore Europeo vada ad espletare la collaborazione con gli altri difensori civici e mediatori a livello nazionale ed internazionale al fine, di promuovere standard comuni di buona amministrazione e diritti umani. Questa cooperazione aiuta a rafforzare l’efficacia dell’operato del Mediatore Europeo e a promuovere migliori pratiche amministrative a livello globale.

RUSSO Lucia

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europa: una proposta didattica inclusiva

Relatore: prof. Giorgio Grimaldi

Abstract

Il presente lavoro, concepito per la didattica, cerca di favorire nei giovani la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità di valori e principi, l’Unione Europea, realtà politica e culturale spesso messa in discussione.

Essere cittadini europei significa consapevolezza di essere uniti anche nelle diversità, in un ambito più vasto, e presa di coscienza del lavoro svolto dai padri fondatori per creare uno spazio di libertà senza precedenti, che rappresenta un modello per tutto il mondo nella tutela dei diritti umani e civili, in una varietà di tradizioni, contesti e mentalità, plasmate in secoli di storia e divise da continue guerre.

È a partire dalla scuola che bisogna costruire una nuova visione dell’Europa, che non significa annullamento delle proprie realtà culturali, nazionali e locali: i giovani sono chiamati a creare i presupposti per il futuro stesso di questa complessa realtà: nulla è scontato.

Abbiamo immaginato un’Unità di Apprendimento che, partendo dallo Carta di Nizza dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, possa snodarsi attraverso varie discipline e creare una visione composita, critica, multisfaccettata, intorno alle diverse componenti che alimentano la democrazia: dignità umana; libertà nelle sue diverse forme; uguaglianza; partecipazione; inclusione e solidarietà.

La classe alla quale sarà proposta l’Unità di Apprendimento sarà una quinta di Liceo Classico, composta da 20 studentesse/studenti. Ipotizzeremo che nella classe sia presente uno studente con Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD) e dislessia.

Le materie coinvolte saranno: Italiano; Storia; Storia dell’Arte; Scienze; Filosofia e Scienze Motorie. Partendo, infatti, dalla Carta di Nizza, giocheremo sul binomio democrazia/inclusione, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per i metodi adottati: la scuola è il luogo ideale per la comprensione e messa in pratica di questi concetti.

La modalità inclusiva è costruita a monte, nella capacità di coinvolgimento dei temi proposti e nei metodi e strumenti adottati, che prevederanno delle attività di gruppo e delle modalità di coinvolgimento/presentazione/espressione diversificate.

L’intenso coinvolgimento che ci si propone di ottenere stimolerà la partecipazione e l’interesse dello studente con Bisogni Educativi Speciali (BES), che si sentirà gratificato e valorizzato, in quanto, in una dimensione cooperativa e collaborativa, percepirà che il suo contributo è importante per la crescita della classe. Questi elementi non potranno che favorire l’aumento dei suoi tempi attentivi e della sua capacità di concentrazione, nonché la riduzione delle possibili fonti di distrazione.

Tali modalità didattiche sono funzionali non solo al conseguimento degli obiettivi dello studente con BES, ma a favorire il coinvolgimento, in base ai diversi stili di apprendimento, di tutta la classe. Ci saranno studenti con stile prevalente di tipo visivo verbale; visivo non verbale; uditivo; cinestetico; analitico; globale, individuale o di gruppo (Sito di risorse didattiche per imparare a imparare, insegnare a imparare di Luciano Mariani-http://www.learningpaths.org/) la diversificazione di attività, metodi e strumenti consente di includere e coinvolgere tutti. Ci si propone, inoltre, di sollecitare negli studenti, attraverso un ampio ventaglio di possibilità comunicative ed espressive, anche l’acquisizione di stili di apprendimento diversi da quelli preferiti.

Durante tali lezioni, si parlerà di inclusione in un’ottica vasta, in modo che gli studenti abbiano modo di riflettere in autonomia sul concetto e su cosa sia più importante, a loro avviso, ai fini della sua realizzazione.

Che cosa vogliamo trasmettere agli studenti? Il concetto di unità nella diversità, il privilegio e anche la responsabilità di far parte di una realtà storico-giuridica e politica che, con i suoi limiti e con le sue necessità di revisioni, rappresenta un modello di democrazia per tutto il mondo; la necessità, in una realtà in rapido mutamento, di sentirci: “ambasciatori” di un’idea di pace, di uguaglianza, di tolleranza e di accoglienza.

La nostra ambizione è anche quella di stimolare nei ragazzi la curiosità di capirne di più sull’Europa, di avvicinarsi, anche attraverso le attività laboratoriali, al complesso meccanismo col quale le decisioni vengono elaborate, mediate, approvate e messe in atto e poter giocare, un giorno, da protagonisti, affinché l’Europa possa essere percepita come la nostra casa comune.

Quale potrebbe essere l’Europa del futuro? Avviene spesso che, nei grandi temi di attualità, i rappresentanti degli Stati nazionali seguano l’onda delle emozioni suscitate dai grandi fatti di cronaca e veicolata dai media e adottino, in un’ottica di consenso, dei provvedimenti normativi di portata limitata. Spesso, infatti, il quadro giuridico è già delineato da norme europee; quindi, anche il dibattito pubblico rischia di ridursi a degli slogan pro e contro qualcosa, perdendo di vista l’oggettività, la concretezza e la complessità delle questioni e rendendo difficile al cittadino di poter elaborare un’idea obiettiva, equilibrata, rispetto ai reali valori e interessi in gioco.

L’Europa deve essere uno spazio aperto di conoscenza, di confronto, di condivisione. Cosa significa per i giovani appartenere a questa grande comunità? Avere la possibilità di poter viaggiare, studiare, fare volontariato, lavorare e vivere nei paesi dell’Unione Europea, in libertà e sicurezza, poter ricevere cure mediche in un altro paese alle stesse condizioni del proprio, la moneta unica, le garanzie per i consumatori e le imprese, la tutela dell’ambiente.

Ci auguriamo che questo percorso sia proficuo, ma allo stesso tempo divertente

SERIO Carmine Rosario

Interconnesioni tra identità europea, società dell’incertezza e nazionalismo metodologico Una proposta di lavoro con gli studenti

Relatore prof. Giulio Saputo

Abstract

Questo elaborato esplora le interconnessioni tra tre temi cruciali per la comprensione della realtà contemporanea dell’Europa: l’identità europea, la società dell’incertezza e il nazionalismo metodologico. In un contesto di globalizzazione e trasformazioni rapide, l’identità europea emerge come un concetto dinamico, influenzato da una storia ricca e da una diversità culturale che l’Unione Europea (UE) cerca di armonizzare attraverso politiche comuni e simboli condivisi. La società dell’incertezza, caratterizzata da cambiamenti tecnologici, economici e sociali, genera ansie e percezioni di instabilità che influenzano la coesione sociale e il senso di appartenenza. Il nazionalismo metodologico, con il suo focus sullo Stato-nazione come principale unità di analisi e governance, contrasta con le esigenze di una cooperazione sovranazionale efficace per affrontare le sfide globali.

L’elaborato analizza come queste tre dimensioni si intersecano e si influenzano reciprocamente, esaminando le implicazioni per la politica e la società europea. Attraverso una revisione critica della letteratura e l’analisi di casi studio, si evidenziano le tensioni e le opportunità che emergono dall’interazione tra identità, incertezza e nazionalismo. La capacità dell’UE di navigare queste dinamiche è fondamentale per rafforzare la coesione interna e la sua posizione nel contesto globale. Le conclusioni suggeriscono che un’identità europea forte e inclusiva, supportata da politiche che affrontino le radici dell’incertezza e superino il nazionalismo metodologico, può favorire una maggiore solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri. Questo approccio integrato è essenziale per affrontare le sfide contemporanee e promuovere una visione dell’Europa come attore globale influente e rispettato.